食品製造業が抱える人手不足問題

食品製造業にはさまざまな問題があります。なかでも、人手不足問題に悩む経営層・マネージャーは少なくないでしょう。そこでこちらでは、食品製造業における人手不足問題について、富士電機が公表している調査データを基に紐解き、その解説策についても考えていきます。

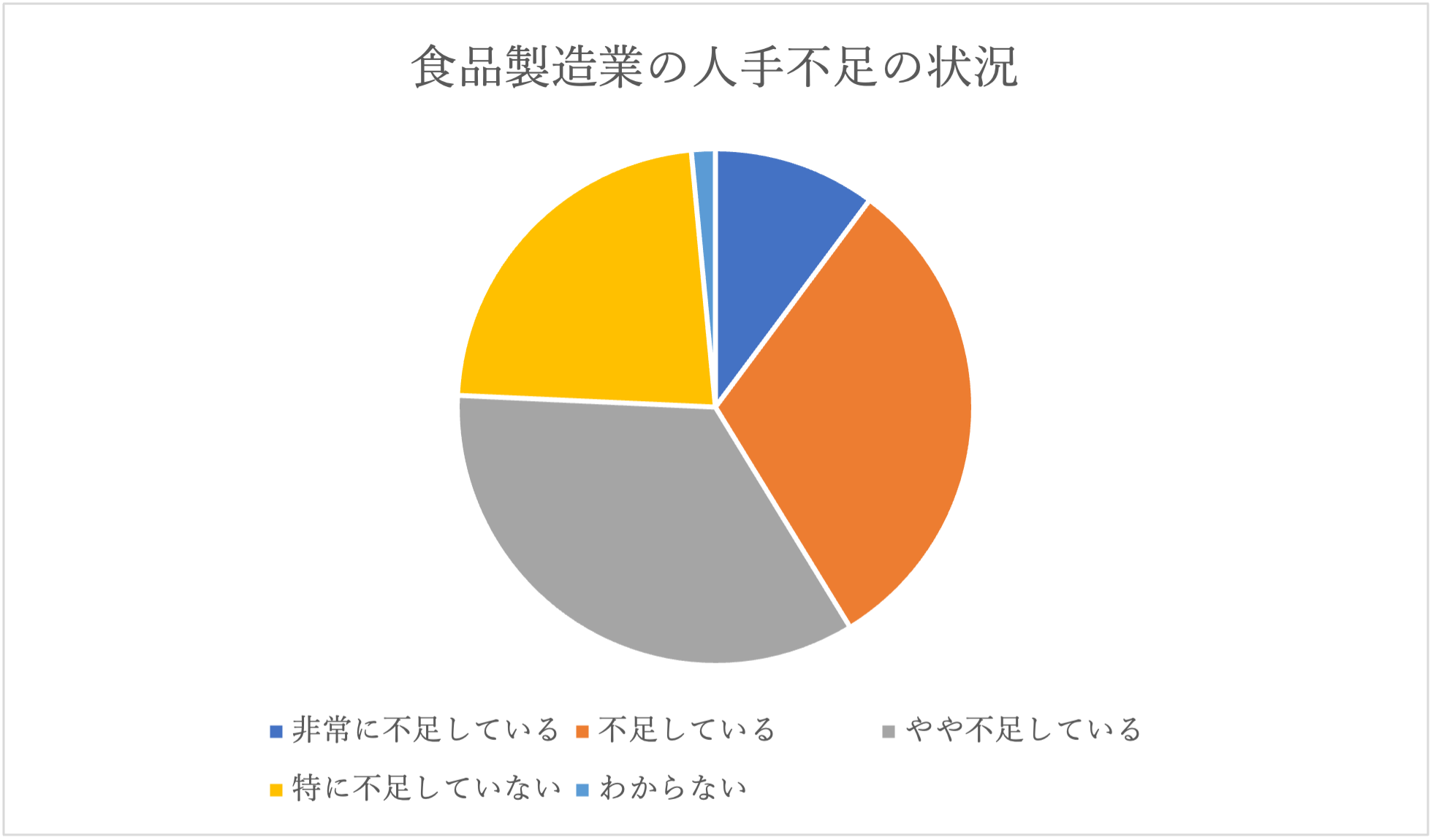

食品製造業界における人手不足の状況

現在、食品製造業での人手不足は非常に深刻な問題とされています。具体的な調査データを基に、現状について見ていきましょう。

上記は富士電機が全国の食品製造業従事者206人に対して行った2021年6月25日~6月27日までのインターネット調査結果です。

内容を見てみると、全体の10.2%が「人手が非常に不足している」と感じており、31.1%の「不足している」と、34.5%の「やや不足している」を合計すると、75.8%もの担当者が、人手不足に困っている状況が見て取れます。

食品製造業界で人手が不足する理由とは?

次に、食品製造業界で人手不足が深刻化している理由についても見ていきましょう。大きく分けて、以下の3点が原因と考えられます。

- 少子高齢化による労働人口の減少

- 食品製造業の労働条件の悪さ

- 食品製造業への就職希望者の減少

食品製造業は人手による作業がまだまだ多い状況です。そのため、労働人口が減少するということは、人手不足に直結すると言えるでしょう。

また、食品製造工場などに務める人の労働条件は、他業種に比べて決して良いとは言えない傾向にあります。休日出勤や夜間出勤など、勤務時間が不規則になりがちで、またレベルの高い衛生管理や、厳しい安全管理が求められます。

上記のような状況が続くと、食品製造業で働こうと考える人が減って当然です。結果として、新たな人材確保も難しくなるという負のループに陥ってしまいます。

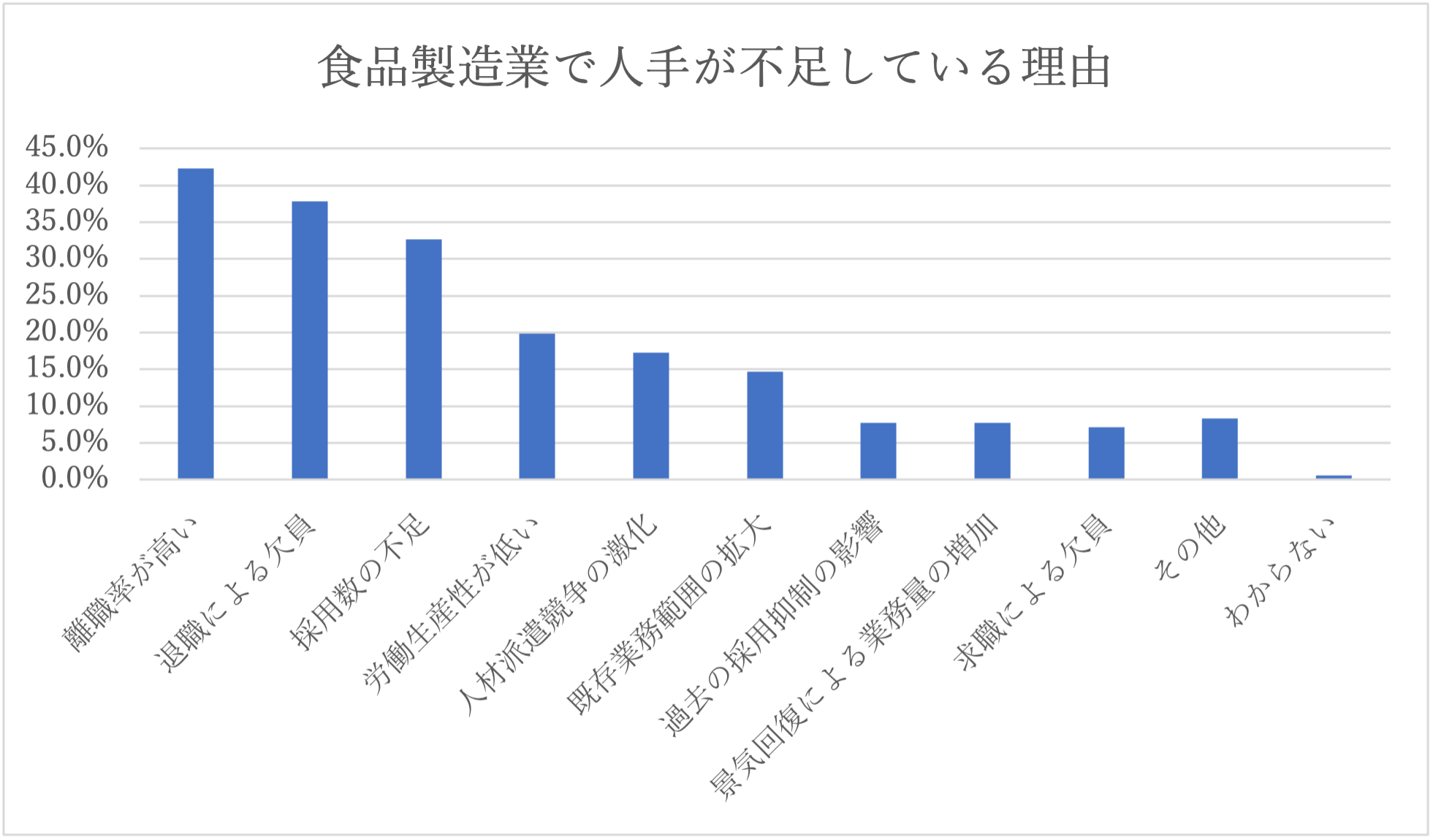

具体的な調査結果でも、このことは明らかです。

グラフを見ると分かるとおり、人手不足の原因は「離職率が高い」が最多の42.3%の回答を獲得。次いで「退職による欠員」が37.8%、「採用数の不足」が32.7%となりました。

なお、事業規模で分けた集計では、大企業(従業員数1000人以上)で「人材獲得競争の激化」が人手不足の理由として27.0%と高い割合を占めています。一方、小規模企業(従業員数100人未満)では同理由が3.9%に留まり、取り組み状況に大きなギャップが見られました。

なお、集計では多くありませんが、実際の現場では派遣利用や外国人技能実習生など、各社では不足分を補うための対策が行われています。しかし、これらが根本の解決になるのかというと懸念が残る状況と言えるでしょう。

人手不足によって食品製造業に起こる悪影響

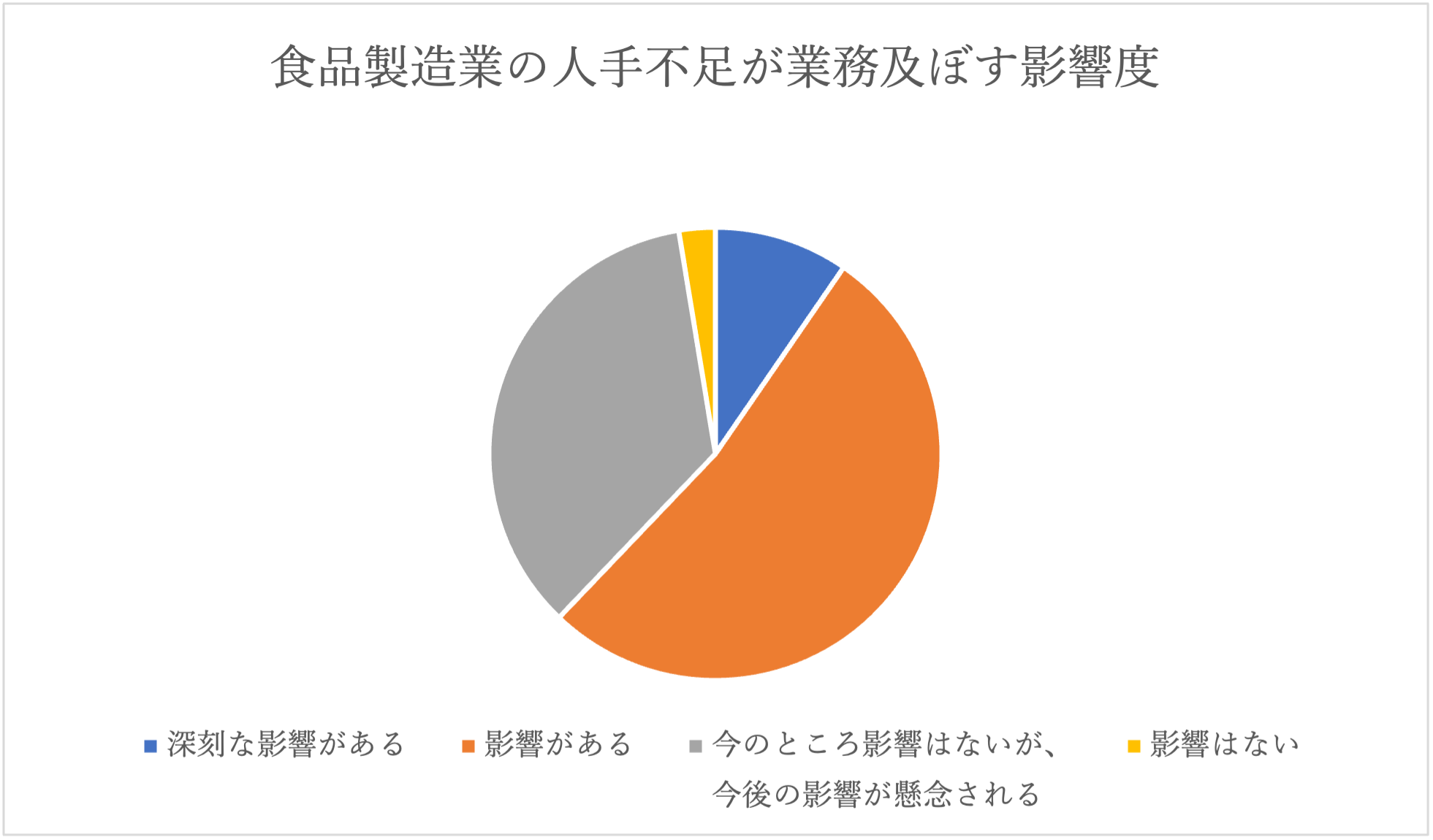

次に、人手不足が食品製造業に対してどのような悪影響を及ぼすのかについても見ていきましょう。ここでも、調査結果を見ながら実態を探ってみます。

まずは人手不足による影響があるかどうかの統計です。「まったく影響はない」との回答はわずか2.6%です。それだけ、多くの企業が人手不足を大きな課題と考えていることが分かるでしょう。

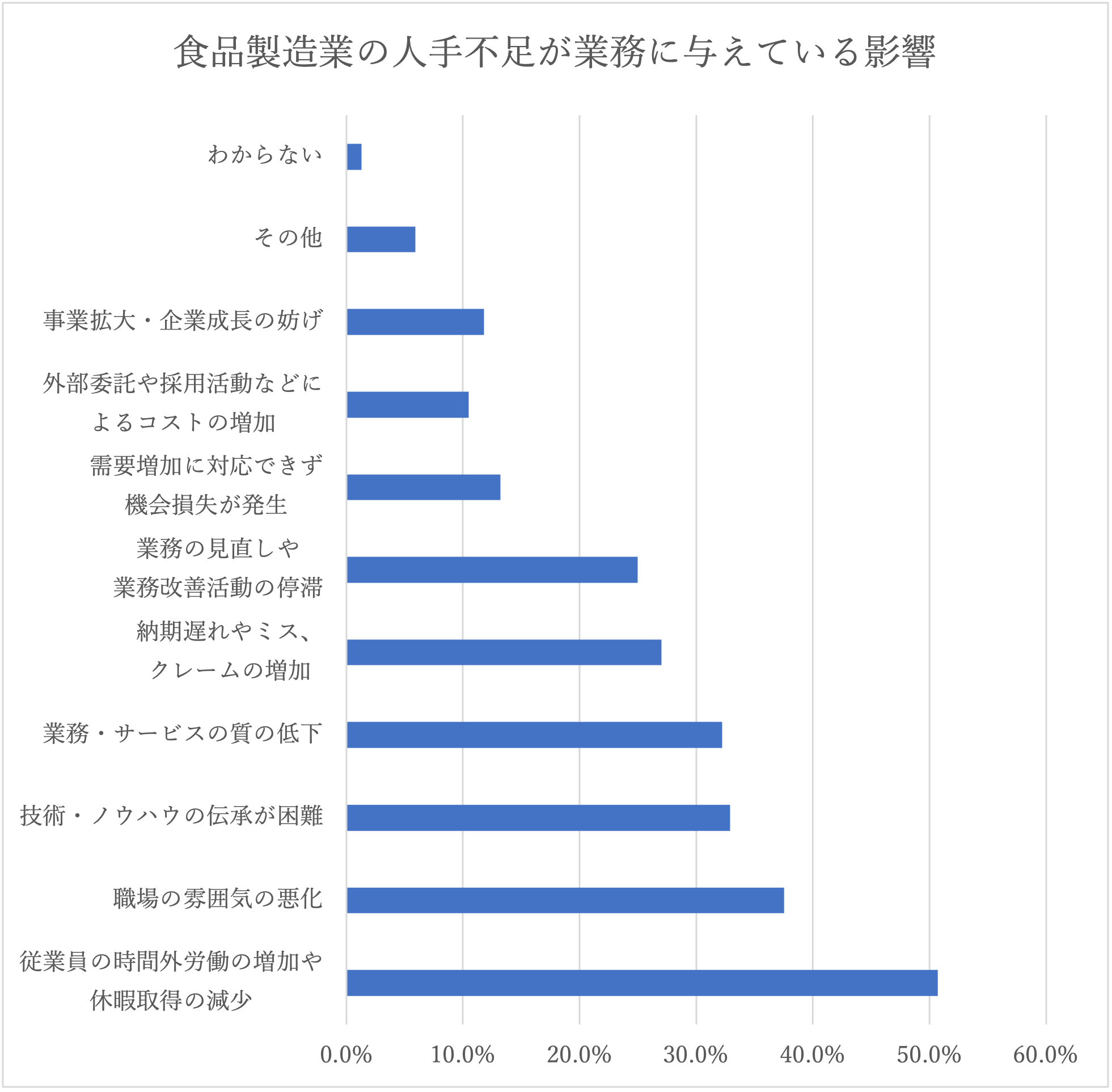

次に、具体的な悪影響についても見ていきましょう。

上記のなかで、多くの回答を集めた要素は以下でした。

- 生産量の減少

- 納期遅延

- 品質低下

- 人件費の増加

- 離職率の増加

人手不足が業務に及ぼす(もしくは懸念される)影響については、「従業員の時間外労働の増加や休暇取得の減少」が最多となり、50.7%の回答を得ました。次いで「職場の雰囲気の悪化」が37.5%、「技術・ノウハウの伝承が困難」が32.9%となっています。

なお、規模別では500人~999人規模の企業のなかで「技術・ノウハウの伝承が困難」を感じている回答がもっとも多く、その割合は50.0%にものぼりました。一方、100人未満の規模の企業では、同じ問題を感じている割合は24.5%と比較的少ない傾向にあります。

人手不足問題の解消に向けた対策方法

続いて、具体的な人手不足問題解消のための対策について見ていきましょう。

自動化・省人化技術の導入

人手不足解消としてまず考えたいのが、作業の自動化・省人化技術の導入です。人材の確保が難しい状況で即効性のある対策を取るのでれば、これらの技術がもっとも効果的と言えるでしょう。作業の一部を自動化することで、労働力の節約と生産性を向上できます。

とくに近年は、クラウドやAIなどを活用したシステムも登場してきています。初期費用がかかるものもありますが、派遣スタッフや外国人技能実習生などで労働力不足を補うよりも長い目で見てコストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。

労働環境の改善

前述のとおり、食品製造業では過酷な労働環境が問題となっています。この改善も、人材不足問題の解消に寄与すると言えるでしょう。

順番として、はじめに働きやすい環境を提供します。現在の離職率が減れば、新たな労働者を引きつけることにもつながるでしょう。中長期的な計画となりますが、企業としての力を付けるためにも必ず実施すべき項目です。

業務フロー・プロセスの改善・見直し

業務フローやプロセスの改善・見直しは、労働力の節約と生産性向上に直結する取り組みです。業務の無駄がなくなることは、従業員一人ひとりの負担軽減にもつながります。結果、長時間労働解消などの効果が生まれ、労働環境の改善にも効果があります。また、人手不足問題の緩和を図ることにも繋がるでしょう。

教育・研修の充実

労働者自身のスキルや知識を向上させるためには、教育と研修の充実が不可欠です。これにより、労働者一人ひとりがより多くの作業を担当でき、生産性を高められます。

外国人労働者の受け入れ

外国人労働者の受け入れも、人手不足の解消に役立つ手段のひとつです。もちろん、そのための下地作りは必要になりますが、異なる背景を持つ労働者の力を借りることで、さらなる生産性の向上につながる可能性もあります。

自動化・省人化に向けたファーストステップはACALAにお任せ

最後に、人手不足問題解消に役立つソリューションをご紹介します。

当社がご提供する自動温度管理システム「ACALA」には、以下のような特徴があります。

- 冷蔵・冷凍庫や室温などの温度管理自動化を実現

- 専用プラットフォームによる分析が可能

- トラブル発生時のアラート発報

- 遠隔地からのリアルタイム監視

- 連続性のあるデータで信頼性の高いエビデンスを取得

- 混線等の心配がないワイヤレスシステムを採用

- 専門知識不要、届いたその日から利用可能

現在手作業で温度管理を行っている場合は、その作業の自動化が行えます。さらに、プラットフォームで分析を行えば、作業効率化のヒントも得られるでしょう。

その他にも、トラブル時の発報やリアルタイム監視は、とくに管理職の業務負荷を軽減するのに役立ちます。高度な専門知識も不要のため、導入時の教育コストもほとんどかかりません。

これから自動化・省人化を進めようとお考えの食品製造業者様にとって、強い味方となるソリューションです。ぜひ導入をご検討ください。

まとめ

食品製造業が抱える人材不足問題は、今なお深刻な問題として捉えられています。しかし、その原因について調べてみると、決して解決できない問題とは言えません。それぞれの現場に合った対策を取りながら、人手不足問題の解消に取り組みましょう。